Растения для синтеза органических веществ используют энергию

Обновлено: 28.06.2024

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ - пища) - организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος - иной + τροφή - пища) - организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις - смешение + τροφή - пища) - организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς - свет и σύνθεσις - синтез) - сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός - зелёный и φύλλον - лист) - зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

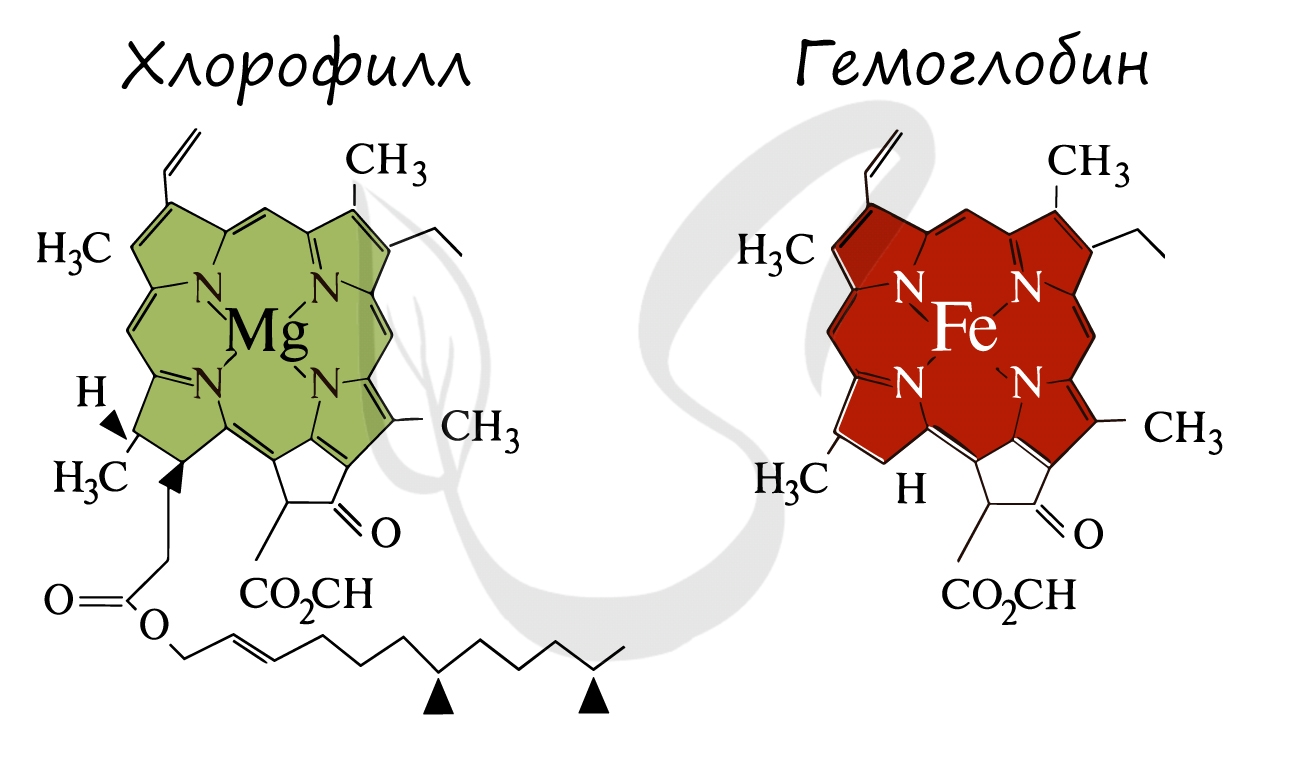

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: "Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического"

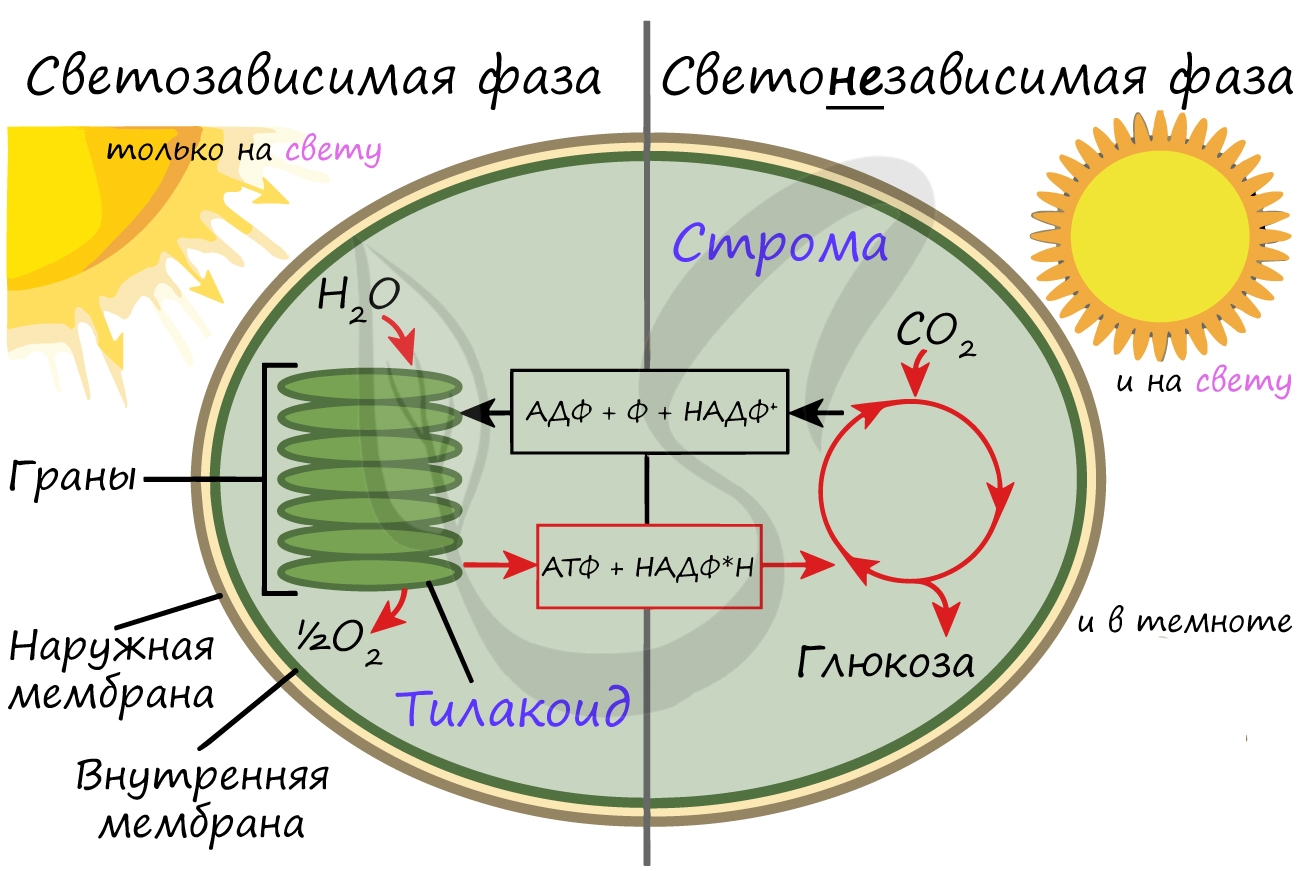

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

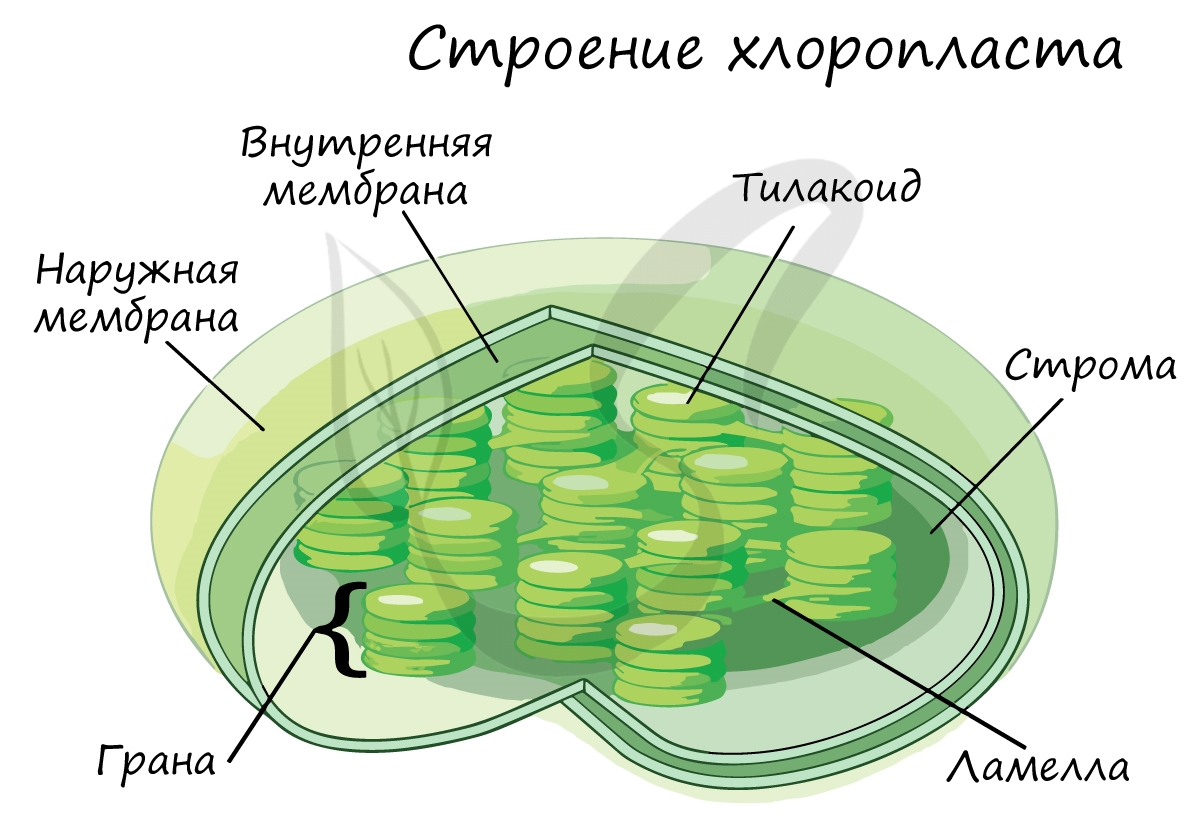

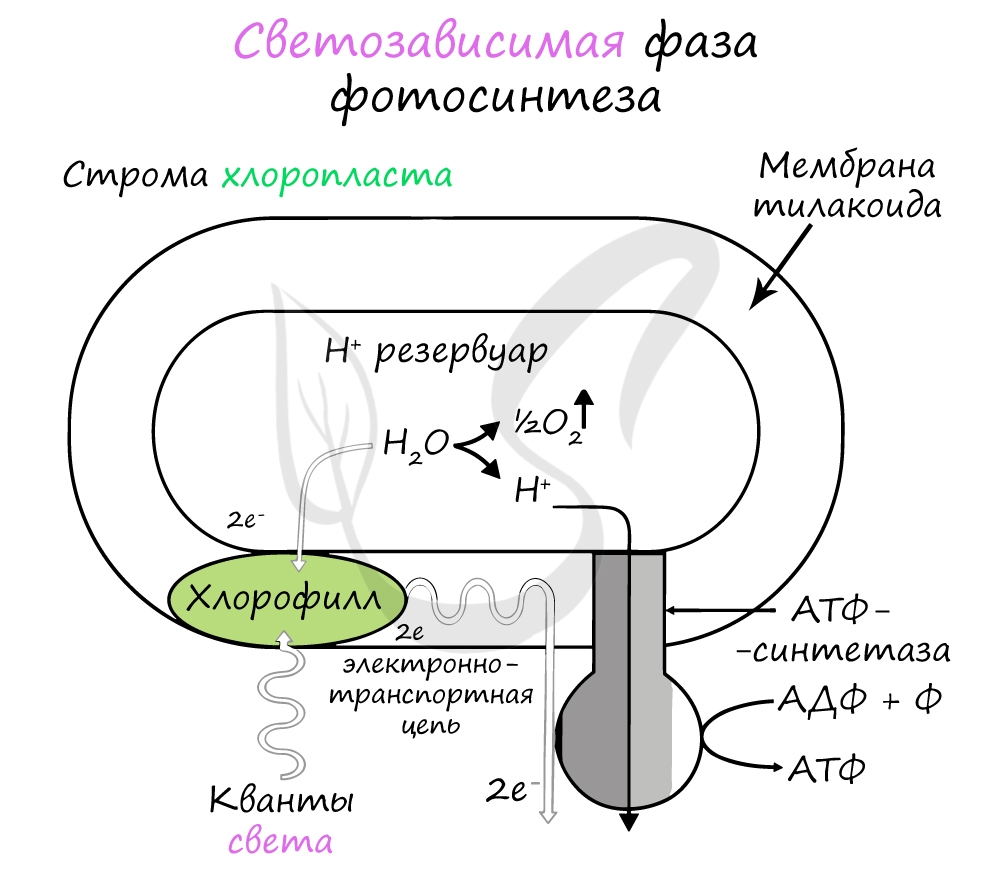

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны - с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма - НАФД + превращается в восстановленную - НАДФ∗H2.

- Свободный кислород O2 - в результате фотолиза воды

- АТФ - универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 - форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью - вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

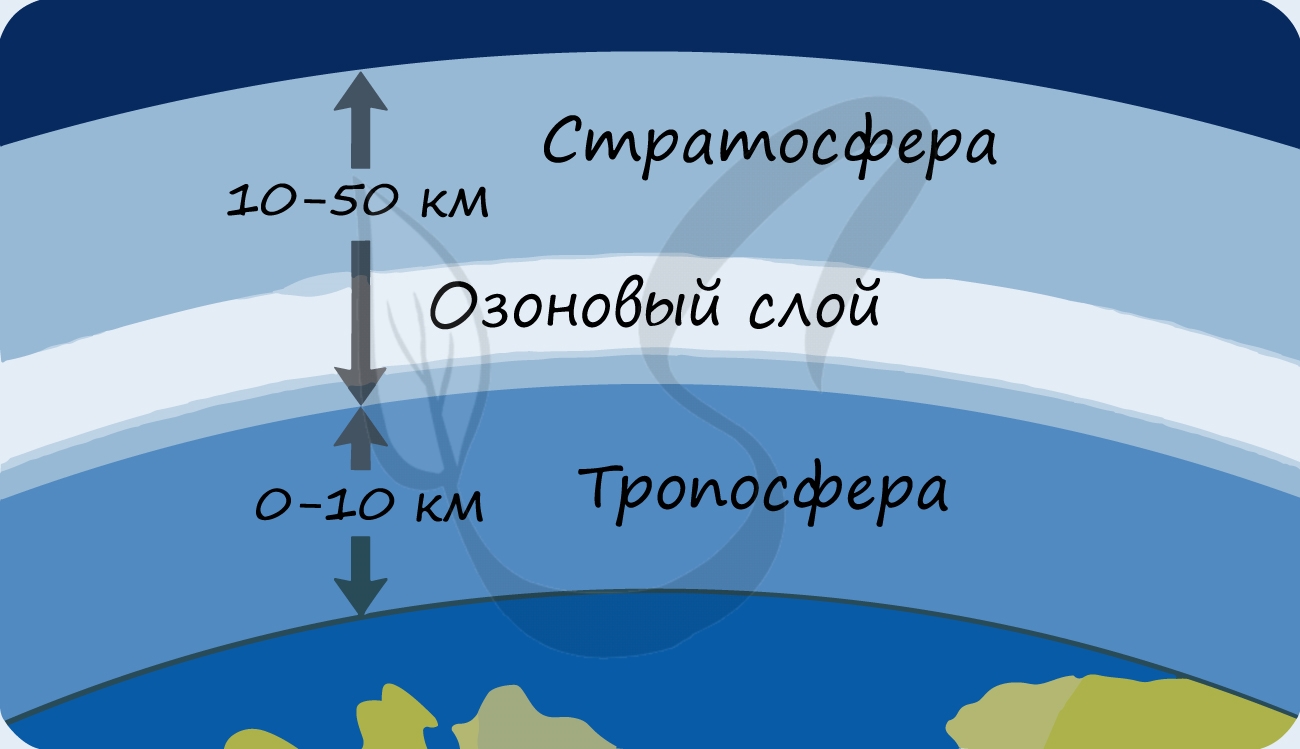

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии - сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis - синтез)

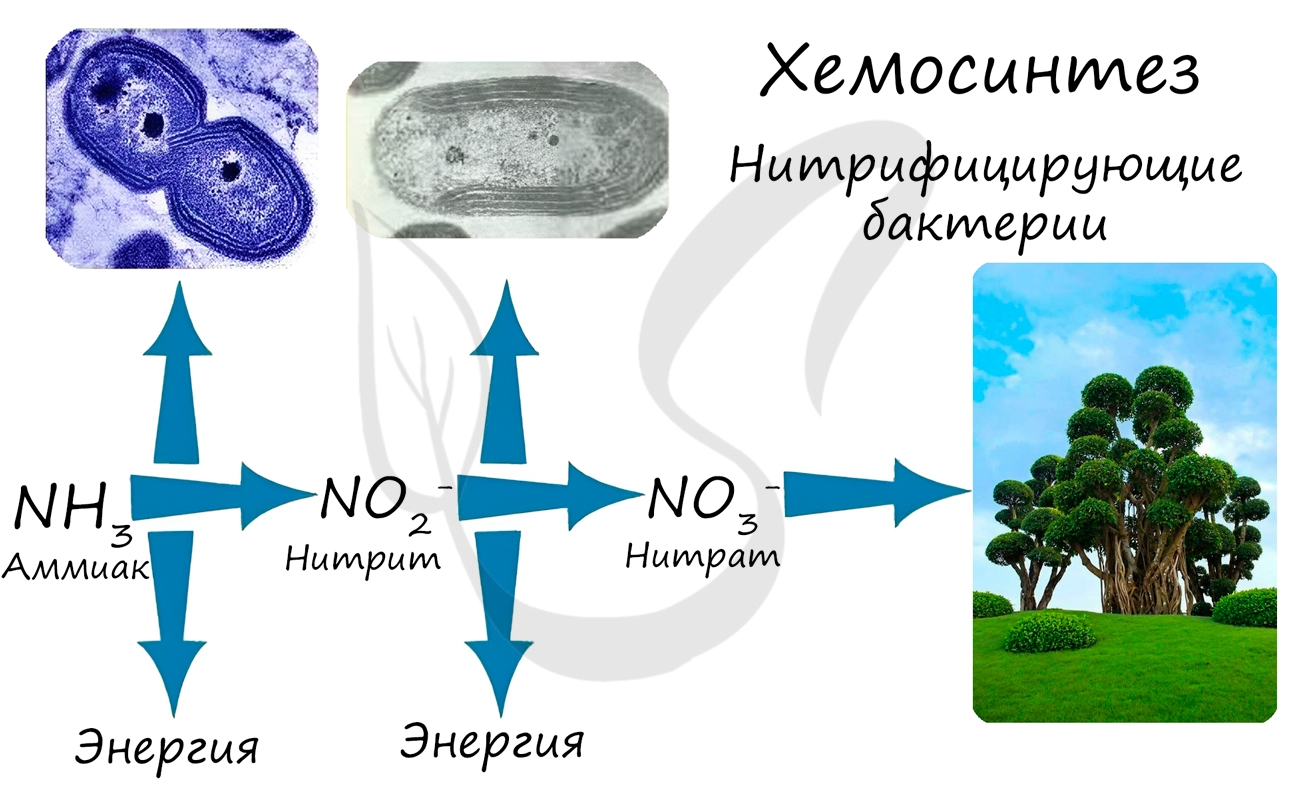

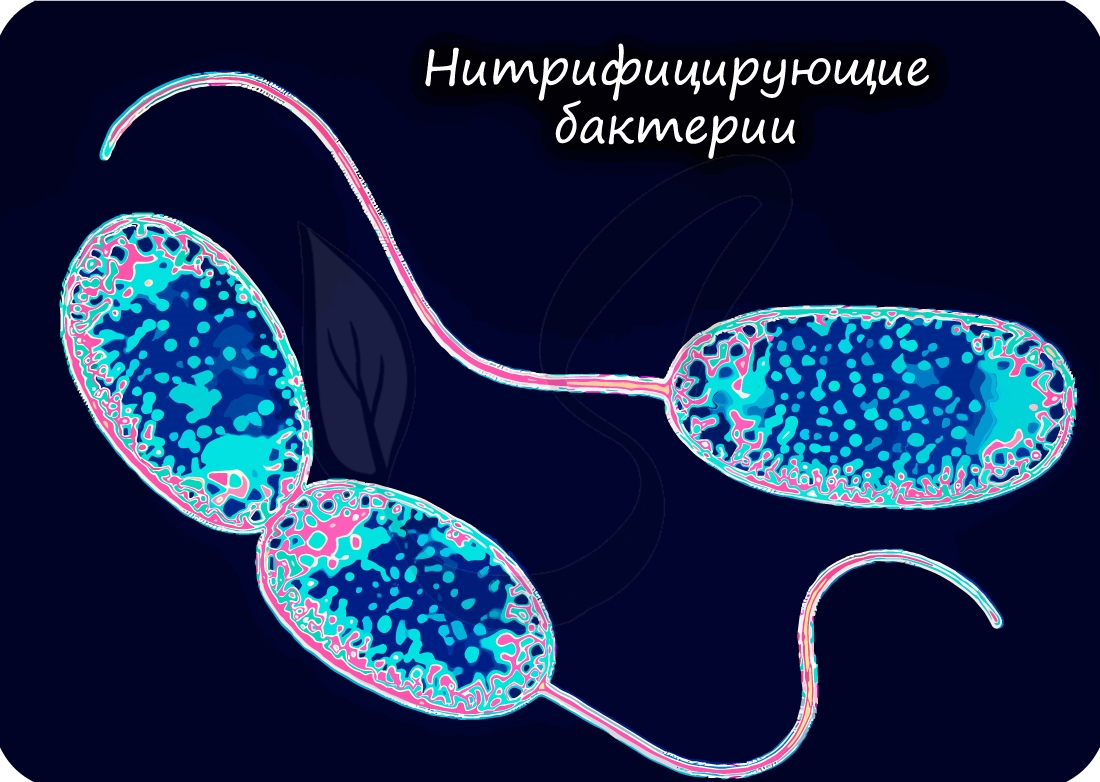

Хемосинтез - автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем - нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

- Серобактерии - окисляют H2S --> S 0 --> (S +4 O3) 2- --> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии - окисляют Fe +2 -->Fe +3

- Водородные бактерии - окисляют H2 --> H +1 2O

- Карбоксидобактерии - окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества - аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Из урока вы узнаете, что зелёное растение, используя энергию солнечных лучей, само создаёт органические вещества (в первую очередь сахар) из неорганических (углекислого газа и воды), выделяя при этом кислород. В данном уроке приводится понятие о фотосинтезе.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Фотосинтез"

Для нормального роста и развития растениям необходима вода, минеральные и органические вещества. К органическим веществам относят: белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и некоторые биологически активные вещества.

А к неорганическим относят воду, минеральные вещества.

Воду и минеральные вещества растение получает из почвы.

Фотосинтез — это синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света. В результате у растений выделяется кислород и образуются органические вещества для развития.

Способность к фотосинтезу ― это важнейшее свойство зелёных растений.

Что же происходит при фотосинтезе в зелёном листе? Весь лист пронизан жилками.

По ним вода притекает к клеткам.

В листе находится множество пор, известных под названием устьиц.

Через устьица вместе с воздухом в листья поступает углекислый газ.

Зелёную окраску листу придаёт удивительное вещество ― зелёный пигмент хлорофилл.

При его участии осуществляется процесс фотосинтеза.

Хлорофилл находится в хлоропластах — фотосинтезирующих органоидах зелёных растений.

Каким же образом растения получают необходимые им органические вещества?

Издавна люди думали, что растения получают питательные вещества только из почвы.

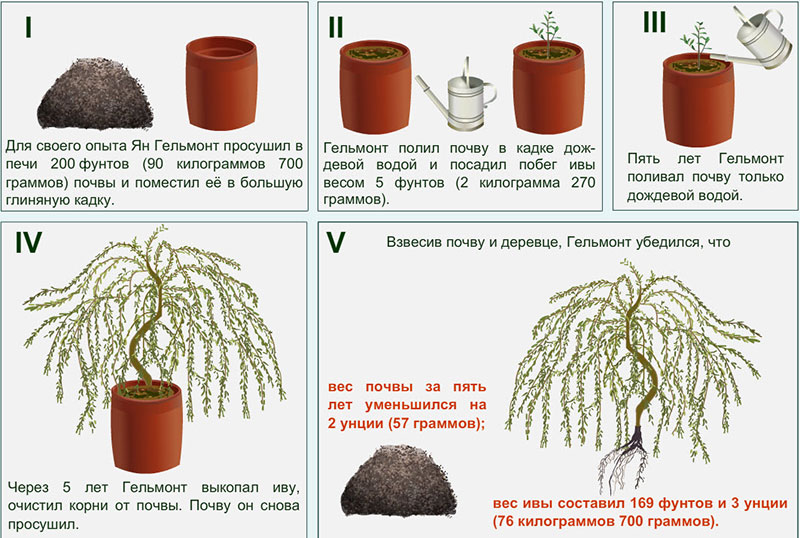

Более 300 лет назад голландский учёный Ван Гельмонт решил проверить так ли это. Он взвесил молодое дерево ивы и посадил его в почву, которая тоже была взвешена. Растение он поливал только дождевой водой, прошло 5 лет. Дерево выросло. Ван Гельмонт снова взвесил и дерево, и почву.

Прирост дерева составил 63 кг. А почва потеряла только 56 грамм. Значит, решил Ван Гельмонт, растения питаются не только веществами почвы, но и водой.

Спустя 100 лет Михаил Ломоносов, не раз видевший деревья, растущие на бесплодном песке, высказал другую мысль. Растения поглощают питательные вещества из воздуха.

И только теперь мы знаем, что оба учёных были правы. Растения питаются и водой с растворенными в ней минеральными веществами, и углекислым газом из воздуха.

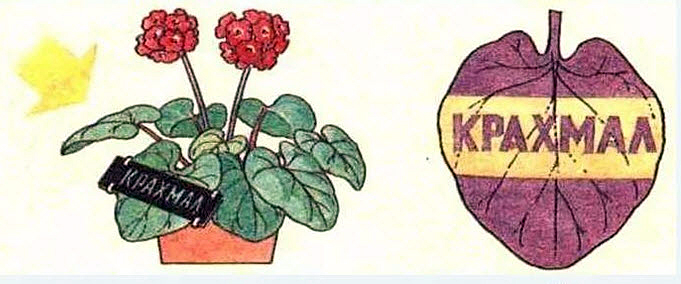

Поставим опыт, показывающий образование органических веществ на свету.

Возьмём какое-нибудь комнатное растение, например примулу, поместим его на трое суток в тёмный шкаф, чтобы произошёл отток питательных веществ из листьев.

Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт, в котором хлорофилл хорошо растворяется. Когда спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится, промоем его водой, расправим на тарелке и обольём слабым раствором йода. На обесцвеченном листе появятся синие буквы. Известно, что крахмал синеет от йода. Буквы появятся в той части листа, на которую падал свет. Значит, в освещённой части листа образовался

Исследования показали, что в листьях первоначально образуется сахар (глюкоза), который затем превращается в крахмал и другие органические вещества. Нерастворимый в воде крахмал под действием особых веществ снова превращается в сахар. Раствор сахара оттекает из листьев в другие органы растения, где вновь может превратиться в крахмал и другие органические вещества.

Во всех ли клетках листа образуется крахмал?

Чтобы ответить на этот вопрос, поставим опыт с комнатным растением геранью окаймлённой.

Своё название это растение получило из-за белых, лишённых хлорофилла участков на листовой пластинке (белая каёмка по краю листа).

Поставим растение на яркий солнечный или электрический свет. Через несколько часов срежем один из листьев.

Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт, в котором хлорофилл хорошо растворяется. Спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится. Затем промоем лист в воде и на 2-3 минуты положим в слабый раствор йода. В растворе йода лист окрасился в синий цвет не весь.

Белая полоса по краю листа не окрасилась. Потому как в клетках зелёной части листа имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл. В них образуется сахар, а затем крахмал. В пластидах клеток белой полоски листа герани окаймлённой нет хлорофилла. Поэтому здесь крахмал не обнаруживается.

Итак, органические вещества образуются только в клетках с хлоропластами, и для их образования необходим свет.

Из каких веществ образуются органические вещества?

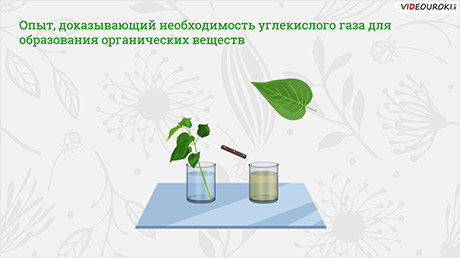

Проведём опыт, доказывающий необходимость углекислого газа в образовании органических веществ.

Выставим на свет на куске стекла под стеклянным колпаком веточку зелёного растения.

Края колпака смажем вазелином, для того чтобы воздух, содержащий углекислый газ, не смог проникнуть под колпак.

Рядом с растением под колпак поставим стакан с раствором едкой щёлочи. Вскоре под колпаком углекислый газ будет поглощён едкой щёлочью. Через двое суток снимем колпак с растения, срежем один лист и проверим, образовался ли в его клетках крахмал. При обработке раствором йода лист не посинеет. Значит, крахмала в листе нет. Следовательно, крахмал образуется в листьях только при наличии в воздухе углекислого газа.

Таким образом, для образования сахара нужны углекислый газ, поступающий через устьица, и вода, которую поглощают корни из почвы.

Также мы сказали, что в процессе фотосинтеза не только образуются органические вещества, но и выделяется кислород.

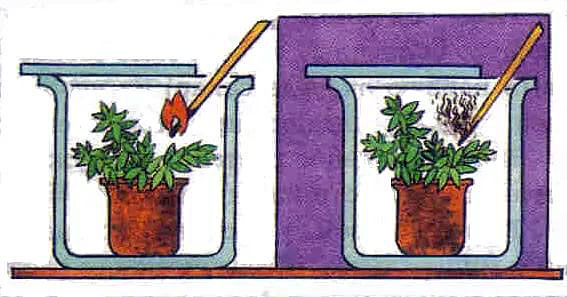

О том, что растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород, люди узнали уже давно. В 1772 году химик Джозеф Пристли провёл цикл экспериментов с газами.

В одном из своих экспериментов Пристли зажёг свечу и поместил её под перевёрнутый сосуд. Через некоторое время свеча погасла, так как под сосудом закончился кислород.

Далее он провёл аналогичный эксперимент с мышкой. Мышь умерла вскоре после того, как погасла свеча.

Пристли провёл ещё один опыт. Он поместил под перевёрнутый сосуд зелёное растение с мышью, предоставив им доступ к свету. Свеча горела долгое время. А мышь оставалась жива.

Значит, подумал Пристли, благодаря растению под герметично перевёрнутым сосудом остаётся кислород.

Результаты опытов не только определили характерные особенности жизнедеятельности растений, но и продемонстрировали тесную взаимосвязь между растениями и животными.

Проведём ещё один опыт, который доказывает выделение кислорода зелёным растением на свету.

Возьмём две большие стеклянные банки и опустим в них стаканы с водой, в которые поставлены веточки с зелёными листьями какого-нибудь растения или небольшие комнатные растения в цветочном горшке. Наполним банки углекислым газом и плотно закроем, чтобы не проникал воздух. Первую банку выставим на яркий свет, вторую оставим в темноте, например поставим в тёмный шкаф. Через сутки откроем банки и опустим в них горящие лучинки.

В первой банке лучинка не гаснет, а продолжает ярко гореть. Значит, в этой банке появился какой-то газ, поддерживающий горение. Поддерживает горение только кислород.

Зелёные листья растения поглотили значительную часть углекислого газа и выделили некоторое количество кислорода.

Опущенная во вторую банку горящая лучинка потухнет. Значит, в этой ёмкости нет кислорода, поддерживающего горение. Следовательно, зелёные растения выделяют кислород только на свету.

Важно заметить, что выделение кислорода всегда наблюдается при образовании органических веществ в листьях.

Задания Д20 № 20579

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ___________ (А). Этот процесс протекает в клетках листа в ___________ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество зелёного цвета — ___________ (В). Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является ___________ (Г).

| 1) дыхание | 2) испарение | 3) лейкопласт | 4) питание |

| 5) свет | 6) фотосинтез | 7) хлоропласт | 8) хлорофилл |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе фотосинтеза. Этот процесс протекает в клетках листа в хлоропластах — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество зелёного цвета — хлорофилл. Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является свет.

Как же осуществляется фотосинтез?

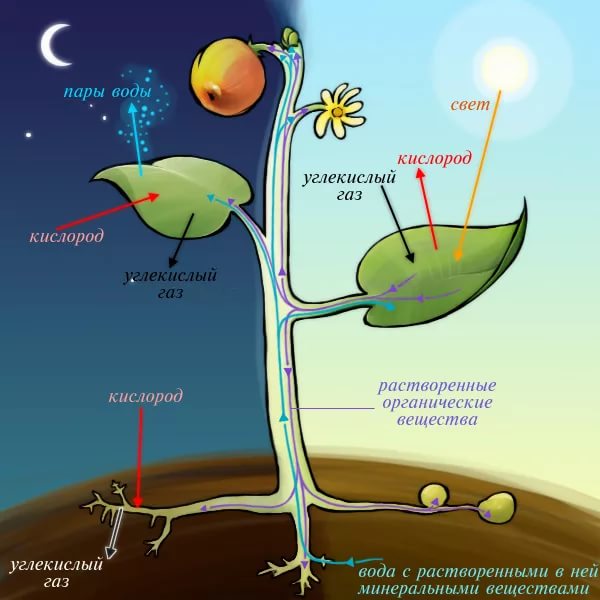

Через устьичные щели в лист поступает углекислый газ. При попадании солнечных лучей на поверхность листа в его хлоропластах происходит сложный процесс: из углекислого газа и воды, всасываемой корнями, образуется органическое вещество — сахар (глюкоза). При этом выделяется кислород. Частично он используется растениями для дыхания, а излишки поступают в воздух также через устьица. Сахар затем превращается в крахмал. Крахмал в воде не растворяется. Образование сахара на свету при участии воды и углекислого газа происходит только в хлоропластах и только за счет энергии солнечного света.

Следовательно, процесс образования в хлоропластах на свету органических веществ из воды и углекислого газа с выделением кислорода называется фотосинтезом (рис.1).

Рис.1 Процесс фотосинтеза

История открытия фотосинтеза

Первые опыты по изучению питания растений провел в 1630 г. голландский врач Ян Батист ван Гельмонт. Он доказал, что растения не получают органические вещества в готовом виде из почвы, а сами образуют их (рис.2)

Рис.2 Опыт Яна Батиста ван Гельмонта

А швейцарский естествоиспытатель Жан Сенебье доказал, что растения используют углекислый газ.

Русский ученый К. А. Тимирязев (1843-1920) впервые описал роль хлорофилла (пигмент, который находится в хлоропластах) в фотосинтезе. Он назвал фотосинтез космическим процессом. Растения используют космическую энергию Солнца. Жизнь как явление существует на нашей планете, только благодаря фотосинтезу, обеспечивающему питанием и кислородом все живое. Может, благодаря фотосинтезу наша планета единственная в Космосе, населенная живыми существами?

Опыт доказывающий образование крахмала в листьях

Доказать процесс образования крахмала в листьях можно путем постановки простого опыта (рис.3)

Рис.3 Образование крахмала в зеленых листьях на свету

Комнатное растение, желательно пеларгонию или примулу, хорошо поливают и ставят в темное место на 2-3 дня. За это время растением расходуется ранее образованный в листьях крахмал. Через 2—3 дня несколько листьев на растении закрывают с двух сторон черной бумагой так, чтобы часть поверхности листа оставалась открытой. Растение выставляют на свет.

Через сутки бумагу убирают, лист срывают, опускают его на одну минуту в кипяток, затем переносят в посуду с горячим спиртом, который в целях предосторожности подогревается на водяной бане. Обесцвеченный лист ополаскивают холодной водой и помещают в плоский сосуд. Расправленный лист заливают слабым раствором йода. Через 2—3 мин можно увидеть, что закрытая часть листа не изменила своего цвета, а та часть листа, на которую попадал свет, окрасилась в синий цвет.

Обработка йодом помогает обнаружить в клетках крахмал. Следовательно, крахмал образуется в листьях только на свету.

В ходе фотосинтеза растение использует углекислый газ и выделяет кислород, который поддерживает горение. Это можно подтвердить следующим опытом.

Следует взять две банки (0,8 л) из светлого стекла и поместить в каждую по 5-6 веточек традесканции. Чтобы растения не завяли, в банки наливают немного воды. Затем небольшие свечи, укрепленные на проволоке, зажигают, опускают в банки и закрывают их. Вскоре свечи погаснут, что указывает на отсутствие в банке кислорода и на увеличение содержания углекислого газа, образовавшегося в результате горения свеч. Свечи вынимают, закрывают обе банки стеклом и выставляют одну на свет, а другую — в темное место. На следующий день банки открывают и опять опускают туда на проволоке зажженные свечи. В банке, стоявшей на свету, свеча горит, а в банке, находившейся в темном месте, — гаснет (рис.4).

Рис. 4 Образование кислорода на свету

Таким образом, вы снова убедились, что зеленые растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, который поддерживает горение, только на свету, т. е. в процессе фотосинтеза. А при дыхании растения, как и все живые организмы, поглощают кислород, а выделяют углекислый газ.

Подводим итог

Фотосинтез — основа воздушного питания растений. При фотосинтезе зеленые растения с помощью хлорофилла извлекают энергию из солнечного света и с ее помощью создают органические вещества из углекислого газа и воды. Как побочный результат при фотосинтезе выделяется кислород.

Читайте также: